Freddie Chan

KIC International Sales, Inc.

薛竞成

CCF Engineering & Management Consulting Services

摘要

要有一个良好的回流焊接工艺,用户只能通过良好的工艺开发、工艺设置和调制以及足够的工艺管制的配合来达到。目前业界的常用做法是通过测量回流温度与时间的关系(即常说的温度曲线)来确认正确的炉子参数设置,随后重复的测试该温度曲线来看看是否有偏移或改变。而在必要的时候对炉子参数进行调整来将工艺表现恢复到正常的范围内。

较频繁的重复测温作业可以提高工艺管制的及时性和能力信心,不过资源的投入较高。另一方面,较少的重复测温可以节省资源不过却提高了工艺失控的风险。本文将和读者们分享各种重复测温的做法以及考虑,协助用户们决定如何设置一个较优化的管控方案。本文也涉及如何利用重复测温的结果来达到工艺持续改善的目的。

前言

控制工艺的首要条件是了解该工艺,而要了解该工艺就必须对它进行一定程度的测量评估。因此,温度时间曲线的测量就成为回流焊接工艺管控的最重要工作之一。

完整的工艺质量管控包括了3个方面的工作。首先是工艺的研发和设计步骤。在这阶段,所有焊接材料,包括器件、基板、锡膏的热特性都得到足够的分析认证和选择,并结合最佳可制造性作业管理。这工作的目的是在于确保加工产品‘容易’的被焊接出来。在技术用语中,这就是要确保有最大的‘工艺窗口’或‘工艺极限’。

第二个方面的工作是工艺的设置和调制,目的在于给工艺参数找到一个优化点。这是产品在试制阶段时的初步测温,在此产品的热特性和焊接参数获得正式的测量、分析和调整到最佳状态。对工艺特性进行量化处理是保证分析的合理性和提供调整参考的必要手段。Cpk以及PWI就是两种可以被用来对工艺进行有效量化的表达工具。

一旦工艺参数被调整和优化,第三个工作就是对这些参数进行不断的监控管制。从质量管理效益的角度上来看,对工艺参数的变化的监控,比起对产品结果的检查来的强。这是因为对工艺参数的监控较能提供有效的信息,以及能对工艺问题进行预防而非只是过滤把关。在这方面SPC统计技术的应用是个业界中常用的做法。当应用正确时,焊接工艺可以在发生问题前被调整或控制住。这就是‘零缺陷’管理中一个重要的概念和手段。

假设您现在有一个工艺窗口相对大的工艺,而您有能够将其参数调整到优化点(在Cpk应用中的m = 参数目标值,或在PWI中得到 0%的设置结果)。在批量生产中你又能够设立手段来检查各种工艺参数,并在其偏移出界造成质量问题之前给于调整回零。你所得到的就是个零缺陷的工艺!

工艺管制的常见做法

在目前的SMT界中,采用测温以及重复测温来监控回流焊接工艺是个常用的做法。重复测温也有以下几种常见做法。

1。只在生产更换产品时测温;

2。在生产更换产品,以及换班时测温;

3。定时测温(例如每6小时);

4。100%实时测温。

在以上的四种做法中都有不同的成本与效果之间的取舍考量。选择在于用户本身。由于测温作业需要资源的投入并可能影响或干扰到生产的持续性,所以一般用户都采取偶尔抽样的做法。然而,频繁的测温是个较好的做法。因为这允许用户捕捉瞬时出现的问题,以及提供较及时和较多数量的信息协助用户更好地改善其工艺质量。那么怎样的频率才算好?平衡点在哪里呢?

决定重复测温频率的因素

在决定重复测温频率时,我们需要考虑到以下的因素:

- 工艺窗口

- 工艺能力和工艺参数设置点

- 工艺的稳定性和飘移特性

- 质量责任以及承诺

- 生产批量的大小

- 成本

有系统性的,综合性的分析和考虑以上的各种因素有助于协助用户寻找到最适当的测温以及重复测温方案,以及它们不同的组合方案。

宽大的工艺窗口与最优化工艺设置

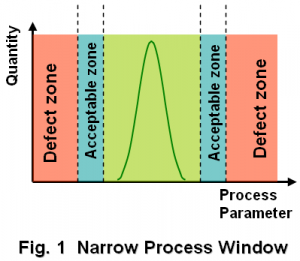

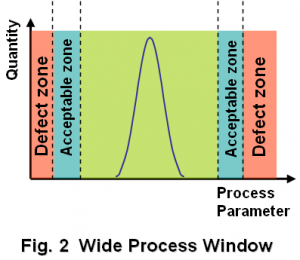

当一个工艺在开发制定是拥有较大的工艺窗口,并在工艺设置与调制时获得最优化或接近最优化设置点时,表示这工艺拥有允许工艺参数最远的偏移距离和最长的偏移时间。这意味着该工艺需要相对较不频繁的测温监控作业。当我们比较以下图一(Fig.1)和图二(Fig.2)时,如果在双方工艺偏移速度一样的条件下,很明显的,图一(Fig.1)代表的工艺需要更频繁的测温作业来获得和图二(Fig.2)工艺同样的监控能力保证。

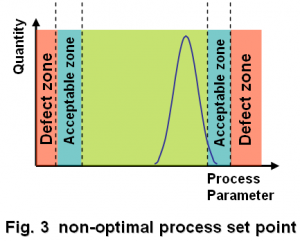

另外一种情况,当两个工艺的工艺窗口都相同时,就像图二(Fig.2)和图三(Fig.3)一样。此时如果工艺的设置点不够理想的话(图三),重复测温的频率也受到影响和需要相对的缩短。图三(Fig.3)的工艺,其偏移出窗口的速度将快于图二(Fig.2)中的工艺(假设其工艺朝右偏移)。因此需要较频繁的重复测温来进行及时的管控。

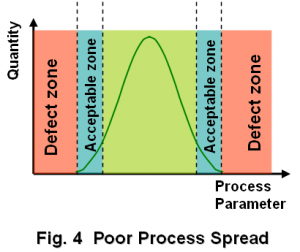

用户也必须了解到工艺窗口的大小是否足够是和工艺能力相关的。同样一个工艺窗口,在某个工艺能力下显得良好时(图一Fig.1),在另外一个较差工艺能力下就显得不足了(见图四Fig.4)。

在图四的工艺中,只要是工艺的设置和调制不能达到最理想状态(正态分布图不能在工艺窗口的正中),或调整后出现稍微的飘移时,此工艺即将出现质量问题。在这种工艺情况下,频繁的重复测温起不了太大的作用。除非该工艺的稳定性十分良好,偏移十分缓慢。

因此,如果想要制定一个优良的工艺监控系统的话,宽大的工艺窗口、良好的工艺能力、以及优化的工艺设置点是用户首要获取的条件。这可以通过良好的工艺开发、可制造性设计以及良好的工艺调制工作来获得。

工艺稳定性

单单了解工艺窗口的大小、工艺能力的高低、以及工艺的设置点并不能确保用户能够制定最适当的重复测温频率。用户还必须知道该工艺的稳定性和飘移特性。一个稳定性高的工艺需要较少或较不频繁的重复测温作业。稳定性可以分类成短期稳定性与长期稳定性两种。短期稳定性一般也被归为工艺重复性而可以使用Cpk工具来给与量化描述。短期稳定性必须在工艺开发阶段就给于管控,而不应该等到生产阶段利用测温和重复测温来进行。这是因为这些管控方法对于短期稳定性是缺乏能力的。和重复测温作业相关的,是另一类的稳定性 – 长期稳定性。

您的工艺稳定吗?

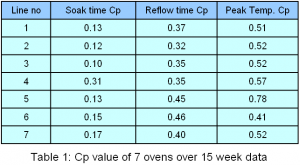

在回流焊接工艺中,决定长期工艺稳定性的最大因素是设备,也就是回流炉子的表现。在全自动化回流焊接中,由于所有的焊接工艺参数都是在回流炉上设置和控制的,工艺能力和表现也因此取决于回流焊炉的表现,这包括长期的稳定性。但不幸的是,回流炉子的稳定性却是一个许多用户都没有给于关注的特性。笔者曾在不同的用户环境下测试过不同和相当数量的回流炉子,而多数时候的成绩是不理想的。表一(Table 1)中的数据显示在华南的一宗回流炉测试结果。该测试是按照用户指定的三种参数来进行的。分别为“浸泡时间”、“回流时间”和“峰值温度”。用户指定的各参考指标如下。

浸泡时间 +/- 10 秒。

回流时间 +/- 5 秒。

峰值温度 +/- 5 oC。

所有测试都采用同一特别设计的测试板。测试板可以模拟用户所加工范围的PCBA热容量特性。测试频率为每天每台炉子进行4次。共15周的测试数据使用来统计表一中的结果。为了便于理解,统计借用惯用与工艺能力计算的Cp做法。

从表一中的数据看来,7台炉子中并没有任何一台能够满足工业界一般最低要求的3 Sigma (西格玛,标准差),也就是Cp = 1的标准。尤其是浸泡时间一项,测试和计算的结果离开3 Sigma的标准甚远(最高只有Cp = 0.31)。从后期更细的测试分析中,发现该炉子的问题主要出自于前两区的设计。

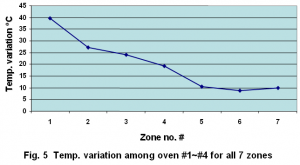

另一个稳定性不良的案例表现在以下的图五(Fig.5)中。

图中所示的各区温度变化,是四台同类型回流炉子,经历5天测试的结果。其中最大的温度波动竟然高达近40oC。而即使是表现最好的第6温区也有9oC的变化!

回流炉子的稳定性将决定工艺的稳定性。如果炉子的性能如以上表一和图五中的炉子一样,那用户的重复测温频率就需要设计的比较频繁了。单凭以上的测试资料还不能有效的设计重复测温监控方案。用户还需要更细的测试和了解所用炉子的偏移率。才能有效的设计出最适当的监控方案。

了解实际的工艺飘移率

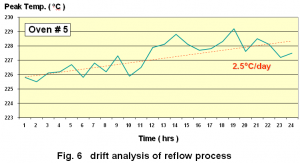

如果用户有个实时监控系统安装在所使用的回流炉中,那这监控的工作将变得简易以及具备最佳的信息量。如果用户没有这实时监控系统,那就需要在设备引进时,或在产品试产时进行频繁的测试。以下图六(Fig.6)显示了一台炉子的偏移率。数据是通过测试板按每小时间隔进行测试采集得来的。

在图六中的一天(24小时)的数据分析中,读者可以看出这炉子出现了约每天+2.5oC的飘移率。如图六中的虚线所示。这炉子也存在约有+/- 2oC短期(每小时)波动率。

决定合理的测温频率

假设以上的分析时间段是足够而能代表24小时以后的炉子特性的。结合这一测试信息,以及用户的工艺窗口标准,以及工艺设置点信息,用户将能够制定适当的重复测温监控频率。

假设用户的峰值温度的上限为230oC,而工艺设置点(或上次测得的数据)为226oC。那么按图六中的炉子表现来推测的话,当我们一并考虑长期与短期稳定性时,有可能在第20个小时的时候该工艺就偏移到了上限的230oC!因此,合理的测温频率应该定在19个小时或以下。具体根据用户的风险指标和反应速度而定。

以上的案例显示了测温频率可以是19个小时的间隔。比起目前很多国内用户所采用的6小时习惯要节省了3倍多!

减少对生产的影响

每一次的测温工作都有成本代价。人力、生产时间、能量、测试板寿命的耗损等等,都存在成本代价在内。除此之外,重复测温工作也常是许多工程师或生产技术员们所不爱干的活。因此,延长温度测量的间隔时间几乎是所有用户的共同意愿。另一方面,较不频繁的测温作业可能失去及时获得重要信息的机会,增加出现故障的风险。所以掌握适当的测温频率是个重要的平衡工作。

以下的做法可以协助用户优化测温的资源使用。

1。选择加热效率高,热控制稳定的炉子;

2。确保有个良好的炉子保养方案,包括性能确认。用户需要维护的是性能而不只是炉子的寿命;

3。推行良好的工艺开发工程作业、可制造性设计管理和工艺设置与调制作业;

以上工作可以协助用户拥有一个能力较强的工艺。这意味这用户的Cpk更好,PWI更好,以及更稳定的工艺!

4。只在有需要时测温!

当用户能够很好的把握以上四点中的前3项时,用户在大多数时候是无需做频繁的重复测温工作的。那为何还需要每6小时测温一次?除非用户的批量十分大,不然的话很可能只需要在更换产品时测温一次。甚至可以做到更换产品也无需测温。在足够的工程开发和管制下,是绝对可能通过参数管理工作来替代测温工作的。

从笔者的经验中,当我们执行足够的技术整合时,是很可能无需每6小时重复测温的。甚至还无需每天测试。

5。采用自动测温系统或实时监控系统。

遗憾的是,不是所有的用户都有条件推行良好的技术整合。例如加工厂而言,加工厂用户可能无法在可制造性方面有足够的影响和管控;即使是OEM或ODM用户,产品的设计可能具有太大的电性、材料或空间极限,而即使在有良好严格的可制造性作业管理下,也无法获得宽大的工艺窗口;而有些用户可能有其他的考虑或限制,造成他们不得不使用能力有限的回流炉子…等等。

对于这种种限制的处理方法,是采用自动测温系统。或更进一步的,采用实时工艺监控系统。这两种系统的差别,在于投资成本和性能上的平衡点。自动测温系统在成本上较有优势,但技术上采用的是抽样测量技术和相对的较少数据量。实时监控系统成本较高,但却能提供100%的测温,也就是每一块经过焊接的PCBA!以及大量有用的数据信息。

当用户的质量责任是相对高时,以上两种系统中的任何一个系统方案都值得考虑。而这些系统的价值将随着用户不断改善意向的提升而增加。因为它们是步向零缺陷目标的有用工具。

利用重复测温的结果来进行持续改善

重复测温作业不只是告诉我们工艺是否合格,或者是否需要调整。如果我们对其测量结果进行记录和懂得如何使用,它还提供了我们更多的信息。一般而言,重复测温所采集的数据,可以提供给用户以下的信息。

- 什么时候应该做下次的测温;

- 工艺和设备有多稳定;

- 工艺和设备参数飘移的模式;

- 可制造性管理能力水平;

- 工艺调制的优化能力。

由于重复测温作业可以提供用户以上的有用信息,它因此成为一个有用的持续改善工具。

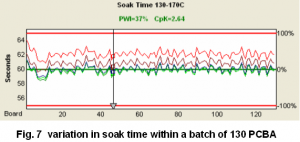

图七(Fig.7)显示了个实时重复测温的纪录案例。共有130块PCBA经过连续测温监控。图中显示的是其中一个工艺参数“浸泡时间”。虽然所有的测量结果都合格(处于红色100%线下方),它告诉用户工艺调制并没有优化。因为整个工艺变化都位处表中工艺窗口的上半部。整体工艺相对稳定,有些短期重复性的波动但相对工艺窗口风险不大。初期的较大波动或许有需要进一步分析。这测量结果也告诉我们如果采用抽样测温,我们可以选择在每130板以下做为测温周期。而当用户改善工艺设置点后,此工艺有潜能大大的降低重复测温次数和频率。

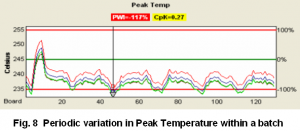

图八(Fig.8)是生产线上工艺波动的另外一个例子。图中可以看出该工艺参数的变动出现有规律的周期性变化。这类的变化较可能是由于设备原因所造成的。根据所定的工艺窗口,该生产已经出现了部分不合格的产品(超出-100%的下限)。从最初的十几块PCBA的工艺波动情况看来,该工艺窗口在支持那样的稳定性是没有多大的空间的。需要十分好的工艺调制来使所有产品维持在工艺窗口内。测试数据告诉我们该工艺应该马上获得重新调制,并尽快计划设备的检查和维护保养工作。

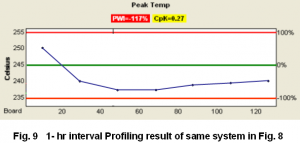

当用户使用重复测温数据来分析和进行持续改善工作时,对于重复测温的频率的考虑应该有异于平时的工艺监控目的。图九(Fig.9)显示了一组重复测温的数据,所测的对象和图八是同一工艺和炉子,但采用了间隔时间为1小时的抽样测温。我们可以看出图九中所获得的信息,要比图八的做法少了许多。而可能引发不同的工作决策。

建议

由于多数用户在制造上会面对具有不同工艺要求的各种产品,而持续改善又是个重要的工作文化,笔者建议在厂内应该拥有最少一套实时监控系统。在正确的应用下用户将能发现这是个有助于工艺开发、改善和管制的工具。其中一些应用的概念和能力已经在本文中和大家分享。包括了重复测温频率的确定这一工作。

结论

至今为止,重复测温仍然是回流焊接工艺管控中一个常用和有用的手段。不过用户们有需要学习制定良好的测温抽样频率,以确保最佳的工作效益。以下的总结可以协助用户们在这工作上做得更好。

- 推行技术整合管理,确保最佳的工艺能力和稳定性;

- 选择和工艺能力匹配的重复测温技术,有可能需要不同技术的组合运用;

- 寻找质量风险以及测温成本之间的平衡点;

- 分析评估自动测温和实时监控系统的真正价值。它有可能是用户一个有力工具。

无标签

0 条评论